1.ガンは果たして人類の敵か

ガンはもっとも忌むべき現代病の一つとして、多くの人々の命を奪ってきました。疾病死亡率の第一位を占め、多数の研究者たちが絶ゆまず懸命な努力を続けているにも拘わらず、その原因、特質、治療についての確たることは未だに掴めないまま、暗中摸索の状態から抜け出すことができていません。その文字の如く、巌のように硬い始末におえない厄介なものと考えられ、またそのものの代名詞にもなっており、現代医学はその対策に頭を抱えています。

科学は飛躍的に進歩し、今や宇宙時代といわれる現在、その科学を進歩させた人類の体について、どうしてこれほど未解決の問題が多いのでしょうか。

これには次のような根本的な理由が挙げられます。

① ガンを始めとする難病・奇病の異常な増加がその一つです。現代科学が物理や工学などを、優先する技術、経済に偏った発達をしたために、生命科学の発展が追いつかなかったことが大きな原因でしょう。生命の本質重視と尊敬を忘れた西洋の物質的、機械的文明の一方的な発達のために経済発展が第一義となり、人間は不自然な日常生活、すなわち精神生活を含めた歪んだ衣食住による不健康な生活を意識的あるいは無意識的に続けてきたことが、ガンを始めとする難病・奇病の異常ともいえる増加になったことは否定できないことです。

このことは、人々に的確な指導がなされなかったためです。政治、経済、教育、医学、薬学、その他すべての指導的立場にある人たちは、認識不足としての責任を負うべきとしなければなりません。

② ガン問題に直接の関係をもつ医学者や医師、そして一部の生物学者たちのガンに対する根本的な考え方に重大な欠陥があることを指摘しなければなりません。ガン研究者たちは、下記のような誤った基礎の上に立ってガンを究明しようとしているのです。

・赤血球の分化能を否定しこれを固定的なものと考え、ガン細胞は赤血球とまったく無縁なものと観ていること。

・ガン細胞を始め、すべての細胞はその分裂によってのみ増殖するという既成学説を玉条として無批判に信奉し続けていること。

・毛細管は閉鎖型だという誤った判断のもと、赤血球は血管外に出ることはないという思い込みをしていること。

・メンデル・モルガンの遺伝学説を盲信し、その遺伝因子理論をガンの発生要因や遺伝に直接結びつけようとすること。

・ガンの原因を主として外的な発ガン要因(特定の化学物質、物理的刺激、生物学的要因等)に求め、生体内部の肉体的、精神的な体内環境の悪化による病的変化が、発ガンと深い関連があることを軽視或いはまったく忘れていること。

・ガンの治療についても、現代の分析的な栄養学に反省を加えることなく、病気を治すためには、高カロリー、高栄養にするほど、病気ヘの抵抗力が増すという時代遅れの考えを医学関係者がもっていること。

・ガンの治療には精神生活の正常化、および減食・断食等のマイナス栄養が重要であることを無視し、抗ガン剤と放射線、そしてメスだけがガンに打ち克つ唯一の方法だと考えていること。

このような、ガンに対する根本的に誤った考えを今後も続けていくとしたら、ガンは永久に人類の生命を脅かす病気として残ることになるでしょう。このガンの問題は、独り医学だけの分野に限定することなく、広く生物学や生命科学の立場からこれまでの生命問題の基礎的諸原理に対し真剣に検討を加え、一日も早くこの問題の解決に努力が払われることを願うばかりです。

2.既成学説によるガン細胞の捉え方

今日の医学、兎物学者たちはガン細胞について次のような概念をもっています。

(A) ガン細胞に関する既成概念

① ガン細胞は無制限な細胞分裂によって、極めて旺盛に増殖する。分裂は不相称性或いは多核性の有糸分裂又は直接分裂であり、正常な有糸分裂を示すものは稀である。

② ガン細胞は正常な組織細胞、特に上皮細胞が各種物理的、化学的、生物学的ガン原生物質の作用又は要因による突然変異で形成される。

③ ガン細胞は旺盛な細胞分裂によって増殖するため、ガン細胞の集塊、すなわちガン巣を形成して周囲の組織を圧迫かつ浸蝕する。

④ ガン細胞の形や染色性は他の細胞と本質的に異なった外観は示さないが、何らかの化学的物質を分泌して周囲組織の細胞を侵すのみならず、全身の悪液質化を引き起こして死の転帰をとらせる。

⑤ ガン細胞は血管及びリンパ管を経由して転移する。

※ 以上は既成学説が定義するガン細胞の特質ですが、批判や詳細は後述します。

(B) ガン細胞の形態的特性についての既成学説とそれへの批判

① ガンの細胞核は静止期には形が正常細胞に比べて大きさは不揃いで形も不整であり、また細胞質に対する割合も大である。

濃染する染色物質を含み、1~数個の核をもつ。核膜はしばしば深く切れ込んでいる。

【註】このくびれは核がくびれて生じたのではなく、赤血球塊中に細胞核がいくつも新生して、それらが融合しつつある状態だと判断したほうが妥当です。

○写真1

ガン細胞の異状核分裂(3極性)とよばれているもの。(Anderson '57より)

(注) これは血球のAFD現象によってガン細胞へ分化する途中で生じた一種の固定剤によるアーチファイトであろう。分裂するのではなく、むしろ融合する過程と見てよい。

○写真2

アルベルン教授のガン細胞起源研究

パリ大学Halpern教授が1965年のParis Match誌上に発表したガン細胞の起源について組織培養上のガン細胞を示す。

(注) しかし細胞新生説からみれば、組織培養上による細胞の存続や増加は分裂ではなく細胞新生によるものである。

② ガン細胞は大小、形状が不揃いであることはよく知られたことである。Strodtheekのように、ガン細胞には正常な細胞と等しい大きさのものもあることを認めている人もある。千島が人の子宮ガン組織を観察した結果、リンパ球大の小型のものから、大型のガン細胞まで大小様々なものがあり、小型細胞の融合によって大型細胞が形成される移行像も明らかに見ることができた。 CaspersoやSantessonはガン細胞をA型(小型)、B型(大型)に分けているが、小型と大型の間にはいくらでも中間像があることを無視しています。

【註】唯物論理独特の峻別法が細胞学にも適用されて、A→Bの中間像存在を無視しています。このような見方をする研究では、時間のロスに他なりません。

③ ガン細胞には異常核分裂像が多く見られる。

【註】これは真の核分裂像ではありません。細胞は分裂するという既成概念のもとに観察した短絡的な考えで、赤血球が融合によるAFD現象によって、核を新生しつつある像を細胞分裂と見誤ったものです。自然状態ではまず細胞分裂はありません。

このAFD現象はガン組織に限らず、すべての細胞が新生する際にみられます。

④ ガン細胞の細胞質は胎生細胞への逆分化によるものである。

【註】考え方が実際と逆になっています。赤血球という細胞の前段階にあるものが、間葉細胞やリンパ球状の若い胎生細胞に近い細胞を形成しているのです。

3.ガン細胞は自然状態において細胞分裂によって増殖するものなのか

“細胞は細胞の分裂によって生ずる” というウィルヒョウの唱えた細胞学の原則をそのままガン細胞にも適用し、今日においてすら細胞分裂説をガン問題の基盤においています。そのうえ、ガン細胞は異常有糸分裂をするとか、直接分裂をするなどという全くピント外れの論議が今も続けられていることは、限りなく嘆かわしいことです。

どうしてガン細胞についてもっと率直に、そして事実に忠実な解釈ができないのでしょうか?

研究者たちがガン組織なり、また正常組織を注意深く、かつ既成学説に捉われることなく良心的に観察しさえすれば、既成学説では到底説明することのできないいくつもの重大な事実をそこに見出せるはずです。

たとえば、

▼ガン組織或いは正常組織の細胞分裂係数と実際の細胞増加数を比較したとき、そこに細胞分裂係数通りの細胞増加があったか?

▼ガン細胞の異常核分裂とされる、いわゆる定形的な前期、中期、後期、終期なる像がそこに揃って見出すことができたか?

▼自然に近い状態で、ガン細胞が無制限に活発な細胞分裂によってガン巣を形成している像を見出すことができたか?

これらのことについて、既成学説の定義どおりに確認できた人間は世界に一人として存在しないと断言することができます。既成学説が誤った定義をしているからにほかなりません。

“細胞分裂”という信仰に近い定義が生まれた原因は、多分、組織中で通常的に観察することができる赤血球の融合による「血球モネラ」中に、核を新生しつつある種々の段階にある中間移行像を細胞分裂と誤認したことに起因しています。もちろん、胎生時代や腫瘍細胞は他の組織と比較すると、いわゆる分裂像もあることは完全に否定することはできません。しかし、細胞分裂が必ず2個の娘細胞を生ずるとは限りません。これは人の子宮ガン組織で千島は確認しています。

研究者のなかには、組織培養中で分裂することを確認したと報告する人、また分裂像を示しながらも、胞体の分裂を見ることはできなかったという人もいます。

生体外での組織培養でガン細胞が二分することがあることは否定できません。しかし、定義されているように猛烈な分裂によって細胞が増殖するということは決してありません。これは断言できることです。

培養中における細胞の分裂像は細胞が死ぬ前段階の現象といえるでしょう。断末魔の苦しみなのかもしれません。病的状態においても、また正常状態においても、各種固定組織細胞の増殖は細胞分裂などではなく、赤血球が白血球を経て体細胞、或いは病的細胞に分化によります。

細胞の増殖は“分裂”ではなく“新生”によるものなのです。

ガン細胞もこの例外ではありません。このガン細胞と赤血球の関係は後述しますが、栄養状態と密接な関連があります。この事実はガン治療の応用に画期的な効果を示します。既成学説による“細胞分裂説”が細胞増殖唯一の原理だと盲信している限り、ガン細胞の起源や運命はいつまでも解明されることはないでしょう。この結果は医学の混迷などという部分的な弊害ではなく、諸要因による人類滅亡までの残された日数を一層短くすることになります。

4.ガン細胞の起源は赤血球にある

この理論は1954年、医学書院から出版された千島の著『骨髄造血学説の再検討』において世界で初めて発表されたものです。

ガン細胞の起源を含め、千島学説と同様の説を唱える森下敬一氏がいますが、この問題についての詳細は『千島学説論争』(p.59)及び小会機関誌『生命と気血』通巻368号(臨時特集号)をご参照下さい。

それでは、本題に移りましよう。

ガン組織を注意深く検索すれば、従来の常識を超えた次のような2つの重大な事実をみつけることができるでしょう。

① 赤血球(一部は白血球)がガン組織中の至る所の組織間隙に存在すること

② ガン組織中には定形的なガン細胞のほかに極めて多種多様の細胞があって、赤血球との間に一連の中間移行像が見えること

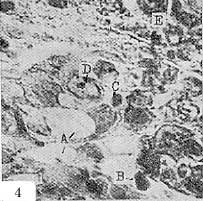

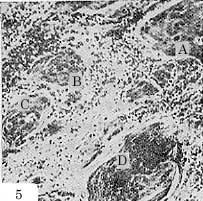

○写真3

赤血球(A)が移行型(C)を経て血球モネラ(B)へ変化する過程を示す。(850倍)

○写真4

血球モネラ中に細胞形成前の液胞または空砲(A)を生じ、その内部に細胞核(B)が新生し、それは更にリンパ球状(C)または間葉細胞(D)を経て若いガン細胞(E)へ移行像を示している。(850倍)

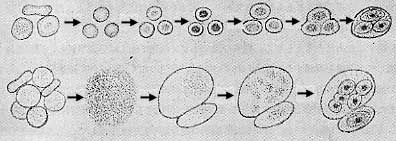

無核の赤血球からガン細胞に移行する過程の模式図は次に示す通りです。

■第1段階

エオジン嗜好性細胞をもつ正常な赤血球。

■第2段階

血流の停止と体内の病的環境によって赤血球は次のような分化を始める。

a型(孤立した赤血球)……血管外に流出すると除々に円盤型から球形に変わる。

b型(集塊状の赤血球)……融合して塊を形成。流血中の白血球も混在している。千島はこれを血球モネラと称す。

■第3段階

a型……赤血球のエオジン嗜好性は次第に低下し、ぼんやりとした細胞核の原基が細胞質中に現れる。

b型……a型と似ているが、エオジン嗜好性はa型よりもやや永く保存される。モネラ状の塊の中にいくつかの液胞が現れる。これは一種のリポイド性物質であって、細胞核の前段階に位置するものである。

■第4段階

a型……次第に濃染する核と薄い細胞質をもつリンパ球状の細胞になる。これは一般に炎症組織に見られる小円形細胞又は小リンパ球に該当する。ガン組織内のこの種の細胞は、ガン細胞の最も原始的な形態である。

b型……赤血球モネラ状の分化速度はa型よりやや遅いが、液胞内部には次第に塩基好性の核質が出現し、多数の小リンパ球の集まりとなり、また諸所に残存する液胞のために、赤血球モネラは網目状を呈する。

■第5段階

a型……この段階において核の染色性はやや明るくなり、いわゆる網状細胞又は小型ガン細胞に移行する。

b型……やや明るい胞状核をもつ中型又は大型の多核ガン細胞に分化する。これはエオジン嗜好性又は塩基好性の1から2個の核仁を含むものと、第4段階のものとの移行像を見ることができる。

大型ガン細胞に多核のものが見られるのは、いくつかの赤血球集塊を1個の単位として、その内部にいくつもの核を新生した結果である。核分裂による結果ではない証拠として、始めいくつもの漠然とした核原基から次第にいくつかの明瞭な核を新生する移行過程が存在することを挙げねばならない。

このように無核赤血球の単独遊離、或いは集塊から上記のような過程を経て、細胞核が分裂ではなく新生するという概念は一般細胞学の定義を大きく超越した見解に違いありません。1937年、当時はソ連といわれていた共産圏の学者、レペシンスカヤ女史の唱えた細胞新生説(この説は一度だけは細胞の新生があるが、その後は分裂によって増殖するという新旧折衷の学説。千島の細胞新生説とは根本的に異なる)や千島の提唱する細胞新生説が示す通り、細胞は分裂ではなく新生して増殖するのが事実なのです。

5.ガン巣と血管系(静脈洞)との密接な関連

ガン腫は肉腫と違って、ガン細胞の集塊からなるガン巣をもつことがその特徴となっています。しかし、ガン腫と肉腫が混合したものとして“ガン肉腫”が存在することも知られており、両者を綿密に区別することは極めて困難なことです。

千島の見解によれば、ガン腫にガン巣があるのは肉腫より一層迅速に赤血球から腫瘍細胞に分化するためです。既成学説によれば、ガン細胞が活発に分裂増殖し、周囲組織を圧迫してガン巣を形成すると考えられていますが、前述のようにガン巣内で細胞分裂が盛んに行われているという証拠はまったくといってよいほどありません。一方、赤血球及び白血球から、或いはまたそれらの融合と分化によって、ガン細胞に変わっていくあらゆる移行段階を見ることができます(写真3を参照)。

そのうえ、ガン巣は静脈洞の走行路や配列と酷似しているばかりではなく、両者は連続的存在であることが、連続切片で注意深く調べれば分かることでしょう。

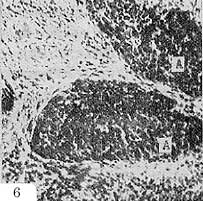

○写真5

比較的若いガン巣(A)は、静脈洞(D)または血管(C)に含まれている血球が血管壁とともにガン巣元基(B)を経て形成されたものである。

○写真6

前写真より更に分化した2個のガン巣(A)を示す。(300倍)

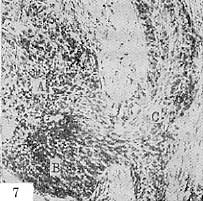

○写真7

ガン巣(A)は静脈洞(B)及び血管(C)と連続している。血管と血球の分化によってガン巣が形成されることは明らかである。(300倍)

これまで、ガン巣はガン細胞単独の集塊だと考える学者もいましたが、実際は単独かつ独立したものではなく、間質でとり囲まれ索状につながったものなのです。このことは切片標本を細かに検索すればわかることです。千島は“ガン巣”ではなく「ガン索」と呼ぶべきだといっていました。ガン索はガン腫中に多量に集中した赤血球の索状体、即ち静脈洞(組織間隙に流入した血球塊であって必ずしも内皮細胞で被われているとは限らないと千島は観る)と、その形態や走行の様相が酷似していることから、ガン索は組織間隙へ流入した血球塊がガン細胞に分化したことによって生じたものと判断することができます。

ここで重要なことは、なぜ組織間隙に多量の赤血球が流出しているか…ということに学者たちは誰も疑問を抱いていないことです。毛細管や静脈洞は必ず一層の内皮細胞で被われており、かつ血管の先端は閉鎖されているというのが既成学説の定義となっています。しかし、ガン組織を始め、正常組織の何処を見ても組織間隙には赤血球が多量に流出している像を確認することができます。これは定義と一致していません。

毛細血管の先端部は開放型になっているのです。

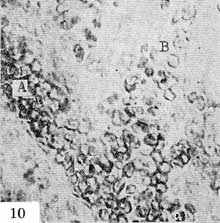

※顕微鏡写真10を参照ください。

良心的な学者なら、当然に定義への疑問を抱くはずです。

0akbergやLucasたちは、ニワトリの内臓や神経組織中に血管外のリンパ球浸潤があることを見ており、また病理学者の殆どが炎症部に小リンパ球の浸潤があることを認めています。しかし彼らは、リンパ球が血管内皮の膜を透過してそこに集合したものだと誤解しています。事実は血管から流出した赤血球がリンパ球に分化したものだということに全く気づいていないのです。

組織へのおびただしい赤血球の集中、新しい多数の静脈洞や血管の形成、拡大、ガン細胞と赤血球の混在する状態などを見るとき、ガン組織は明らかに慢性炎症の特性をもっているといえます。「炎症」ということは、その組織が赤血球と密接な関連をもっているということで、ガン細胞が赤血球から新生している証拠といえるものです。

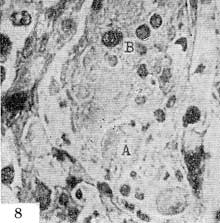

○写真8、写真9

血流が完全に停止したと考えられる血流洞内にいくつかの血球モネラの塊(A)があり、それらの内部にリンパ球様核が新生しつつある状況(B)が示されている。(850倍)

○写真10

ガン組織中でも毛細管(A)の端は開放的(open type)で、血管外赤血球(B)が組織中に散在している。(850倍)

このような諸事実から、ガン細胞は赤血球の分化によって新生するものであると結論できます。ガン細胞の分裂増殖説は根本的に見直されねばなりません。

この考えは次の「血管と腫瘍の関係」によってよりわかることです。

<<< 目次に戻る >>> 次